История альпинизма в Безенги

Альплагерь "Безенги" - это мощная и грандиозная история, по которой можно написать и защитить много исторических диссертаций… История Безенги складывается из этапов открытий, научных исследований, первых восхождений, развития, становления, возрождения, созидания и сохранения традиций.

- - -

Все начиналось в далеком 1868 году. Тогда своей кавказской экспедицией молодые английские альпинисты-географы Дуглас Фрешфильд, Каминс Таккер и чуть более опытный Адольфус Мур совершили настоящий исторический прорыв, открыв новый этап, новую главу в истории альпинизма. Позже историки альпинизма придумали название для этой главы: «Альпинизм за пределами Альп». Это был действительно первый шаг альпинистов за пределы привычной альпийской обстановки, первые восхождения в «чужих», неисследованных горах. Затем уже пошли Анды, Гималаи, Каракорум… А в то время даже Скалистые горы США альпинистами еще не посещались.

Путешествие было долгим и плодотворным: англичане взошли на Казбек и Эльбрус, прошли горы Осетии, Караугомский ледник, всю Сванетию, посмотрели на Ушбу. При этом, конечно же, несколько устали и особых чудес не ждали, направляясь в последний свой выход, вверх по Безенгийскому ущелью. То, что британцы увидели, было неожиданной и поэтому такой приятной наградой за их труды. В восторге от увиденного, Дуглас Фрешфильд - член английского Альпийского клуба с 1864 и президент Королевского географического общества (1914–1917) написал в своих дневниках: «Как жаль, что Коштан-тау и Дых-тау ниже Эльбруса, именно они достойны носить титул настоящих Короля и Королевы Кавказа!».

Всего Дуглас Фрешфильд совершил три экспедиции на Кавказ: в 1868, 1887, 1889 гг.

Во время этих путешествий Фрешфильд побывал в Осетии, Балкарии, Сванетии, совершил восхождения на Казбек и Эльбрус. По признанию самого Фрешфильда Кавказ был: «Великой страстью всей его жизни». Именно Фрешфильд своим смелым путешествием на Кавказ открыл новую главу в истории покорения гор. Итогом его путешествий стало двухтомное сочинение «Исследование Кавказа». Оно вышло в 1896 с иллюстрациями известного фотографа и альпиниста с мировым именем Витторио Селла. Книги Фрешфильда считаются одними из лучших дореволюционных трудов, посвященных Кавказу и его жителям. Это скорее научная работа, чем дневник с личными заметками, куда включены описанию флоры и фауны гор, краеведческие и этнографические изыскания.

- - -

Первым из отечественных путешественников посетил ущелье Безенги в 1876 году Владимир Алексеевич Гиляровский, в будущем известный журналист и писатель, который за свою жизнь здесь бывал дважды. Подробности о своих путешествиях Владимир Алексеевич описывает в первом томе своих сочинений "Мои Скитания". В последствии европейские альпинисты шли в Безенги через Сванетию, через перевал Цаннер. А Гиляровский совершил свое путешествие со стороны Нальчика. Гиляровский умудрился пройти по "Магометовой дороге", по которой кроме Магомета, да и то по древним преданиям, никто не ходил... Явно это была первая попытка восхождения... Возможно, он побывал на перевале Цаннер.

- - -

В 1884 году состоялась первая исследовательская экспедиция в Безенги, в состав которой входил венгерский географ Мориц фон Деши. Его уникальные фотографии хранятся в фондах Французской Национальной Библиотеки. В этом же 1884 году в Безенги побывал Готтфрид Мерцбахер – германский ученый и альпинист, автор многотомника “В высокогорных районах Кавказа”. К каждому тому приложены листы огромной раскладной карты, испещренной примечаниями и названиями. Картой Мерцбахера иностранные альпинисты пользовались много лет после ее публикации.

- - -

Альпинистское освоение района Безенги европейцами началось с 1886 г. и в сравнительно короткий срок до 1891 г.

Безенги посетили и совершили ряд первовосхождений величайшие исследователи гор и альпинисты:

- В 1886 году Клинтон Дент - известный английский хирург с альпинистом-фотографом Уильямом Донкиным поднялись на Гестолу с юга и предприняли попытку восхождения на Дыхтау.

С англичанами (кроме Дента и Донкина) были два швейцарских гида, один из которых Александр Бургенер считался на то время самым сильным восходителем Альп. Опытная компания, которую было трудно чем-то удивить. Но Безенги не просто удивило, всё полностью изменилось, едва солнце осветило его вершины. И всего несколько дней спустя, спускаясь вниз после в первого в истории альпинистского восхождения на вершину Гестола, альпинисты в восторге обменивались мнениями и приходили к одному выводу: «Это лучшее восхождение в жизни... Это лучший горный район, который мы видели». А в записную книжку Дента ложатся поэтические строки, которые позже он опубликует в своем отчете. Это одно из самых страстных признаний в любви горам в истории альпинистской литературы, и в то же время призыв, на который в последствии откликнулись многие альпинисты:

«Если у кого есть здоровье, сила, опыт и энергия, идите в эту чудную страну, там ждут вас горы-великаны, молчаливые, торжественные и непокоренные. Хотите ли вы пережить со всей свежестью те чувства, которые открыли для себя основатели Альпийского Клуба тридцать лет назад? Если эти чувства также сильны, как это должно быть, идите туда! Если вы любите гор, если вы хотите стоять лицом к лицу с Природой, которая объединяет величие и нежную красоту в совершенной гармонии, если эти виды наполняют вас удовлетворением – идите туда!… Если вы хотите быть вдали от толпы, от шума, от вульгарности сопровождающей поток туристов – идите туда! Природа возьмет вас ласково за руку, как бы говоря: Добро пожаловать! Идите, я покажу вам то, что не всякому дано увидеть! Эти красоты ваши – берите их! Только сон создаёт подобное, моих чар вы никогда не забудете. Если хотите этого, идите туда! До конца своих дней вы будете вспоминать это с наслаждением. Идите туда!».

- Летом 1887 года Дуглас Фрешфильд вернулся на Кавказ, почти 20 лет спустя. Вместе с французскими гидами он совершил первое восхождение на Тетнульд и, пройдя Цаннер, несколько дней провел в Безенгийском ущелье. Здесь альпинисты убедились в том, что к главным вершинам легких путей нет, и ограничились подъемом на панорамный пункт (как они считали), совершив первопроход на вершину Укю.

- В 1888 году команда под руководством Джона Коккина достигает вершины Дыхтау (4Б) с севера, а Альберт Маммери достигает вершины по маршруту 4Б по юго-западному гребню.

Также Джоном Коккиным пройден первый маршрут на Шхару (5А), на Салынгантау (2Б), на восточную вершину Джангитау (4Б). В этом году Джон Коккин поднимается на Северную Ушбу (4А).

Генрих Хольдер поднимается на Катынтау (4Б) по северо-восточному ребру Катынского плато.

В 1888 году при восхождении на Коштантау погибли альпинисты из Англии Гарри Фокс и Уильям Донкин, и два сопровождающих их проводника-швейцарца Йоганн Фишер и Каспар Штрейх.

- Спустя год в 1889 году Дуглас Фрешфилд организовал поисковую экспедицию.

Было обнаружено место последнего бивака исчезнувшей группы, их вещи.

Группа встала на бивуак на южной стороне перевала Уллуауз примерно в 100 м ниже, что мы знаем из отчетов поисковой группы 1889 года. Скорей всего это обусловлено тем, что северная экспозиция перевала, куда стекает ледник Уллуауз, имеет сильное оледенение и вероятнее всего в тот день, 28 августа 1888 года, дул ветер со стороны долины Думала и, чтобы укрыться от ветра, нужно было перевалить на другую сторону перевала.

Кроме этого, скалы сохраняют тепло и на них сухо. Хотя по рисункам, которые сделал капитан Пауэлл - член поисковой группы 1889 года видно, что бивак сильно засыпан снегом. Скорей всего и годом ранее было так же.

Дневник Гарри Фокса был найден в лагере. Последняя запись от 28 августа 1888 г: «Прекрасная ночь. Отлично выспались. В 4 утра сильный дождь забарабанил по палатке и разбудил нас, но мы опять задремали. Я проснулся в 5:30, чувствую себя прекрасно… если погода продержится, мы собираемся снова выйти на маршрут завтра рано утром, подняться на Коштан тау с юга, если получится… 11:30 - день прошел очень спокойно. Донкин развлекается стрельбой из револьвера по воображаемым врагам… погода портится, облака спустились на ледник (15:00) и скоро накроют лагерь. Надеюсь на лучшее. Кавказскую погоду понять невозможно…»

- В 1889 год Герман Вуллей из Великобритании совершил первовосхождение на вершины: Айлама (4А), Коштантау (4Б), Мижирги восточная (4Б).

В этом же году итальянец Витторио Селла и его брат Эрминио Селла совершили восхождение на Уллуауз (3А) из долины Думала. Брат приехал поохотиться, а в итоге оказался участником первовосхождения. По итогам экспедиций собрана уникальная коллекция фотографий Витторио Селла.

- В 1891 г. район Безенги посетил Готфрид Мерцбахер - известный немецкий географ, картограф и альпинист.

Год был у Мерцбахера довольно плотным – вначале он совершал походы по Центральному, а затем Восточному Кавказу. Эта поездка преследовала спортивную и исследовательскую цели. Впрочем, так он поступал всегда, сочетая альпинистские достижения с научными наблюдениями. Среди покорённых им вершин были Казбек и Тетнульд, он совершил скоростное восхождение от селения Терскол сразу на вершину Эльбруса (за один день вместе с Пурчеллером – альпийским гидом). Первым в истории альпинизма прошёл по северному хребту Донгузоруна, совершил первовосхождение траверса Накра-Донгуз-Орун.. Ему принадлежат также некоторые другие приоритеты на Кавказе. Например, проход по гребню к вершине Доносмта. Большой интерес представляют собранные им сведения по этнографии карачаевцев и балкарцев. Тогда же Мерцбахер создал первую полную карту Центрального Кавказа, которая с тех пор является неотъемлемой, частью любого путешествия или восхождения в этом районе. Результатом двух поездок на Кавказ стала двухтомная книга Aus den Hochregionen des Kaukasus, изданная в 1901 году в Лейпциге, получившая высокую оценку в научных кругах. В настоящее время эта книга является ценным экспонатом Мюнхенского музея альпинизма. Благодаря описаниям и путевым заметкам Г. Мерцбахера многочисленные путешественники, географы и альпинисты в то время обратили внимание на Кавказ. В Германии возник даже Германо-Кавказский клуб и не удивительно, что одним из учредителей которого стал Мерцбахер. Изучение и описание Кавказа стало первым крупным научным достижением учёного.

- В 1932 году группа первых рабочих немецких альпинистов организовала экспедицию в Безенгийское ущелье.

18-23 августа было предпринято первое успешное восхождение по южному хребту Дых-тау, спуск осуществлялся по северному хребту. К команде находились сильные альпинисты Фриц Гроссман и Вилли Фациус.

19 августа еще одна группа совершают восхождение на Безымянную гору (4054 метров) к юго-западу от Фитнаргин-тау. Первое восхождение Ганса Доната, Ганса Дамма и Рудольфа Ландграфа.

совершается первое восхождение на Фитнаргин-тау (4184 м) по северо-западному хребту, где открывается вид на юго-запад и ледник Айлама.

28-31 августа. Группа в составе Марецкого и Ганса Доната восходят на вершину Гебе-Тау (3577 м). Параллельно экспедиция ведет поиски пропавшего Эдди Тусила (когда и где пропал из исторических материалов неизвестно). Предпринимает успешная попытка восхождения на Шхару, совершает переход через перевал Дыхни-ауш.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Вряд ли есть на свете альпинист или турист - любитель высокогорной природы, который мог бы, попав впервые в верховья Безингийского ущелья, остаться равнодушным при виде замыкающей его грандиозной снежной стены.

Сверкающие на солнце грани ледяных сбросов, девственная белизна снежных полей, резко контрастирующая с синевой неба, и легкое облачко, словно кусок ваты, зацелившееся ненароком за вершину, создают поистине сказочную картину. Спокойно и величаво возвышаются белоснежные великаны-вершины, накладывая на все окружающее печать безмолвия и неподвижности. Кажется, ничто не может нарушить этот торжественный покой*.

До Октябрьской революции 1917 года русские альпинисты редко появлялись в верховьях Безенгийского ущелья. Любители высокогорного спорта предпочитали ездить в Швейцарию для восхождений на альпийские вершины, где

условия для восхождений в Альпах были во много раз легче, чем на Кавказе. Такого рода любителей высокогорного спорта привлекали здесь: непосредственная близость населенных центров, наличие большого числа комфортабельных горных приютов. К тому же восходителям можно было пользоваться услугами опытных проводников. Все это отличало Альпы от дикого, малонаселенного Кавказа, где длинные, утомительные переходы, отсутствие всяких приютов и суровый климат намного усложняли восхождения.

- В 1904 г. район Безенги посетил Николай Васильевич Поггенполь - известный российский исследователь, путешественник, альпинист, дипломат, который служил в министерстве иностранных дел России.

Очерки о данном путешествии он напечатал в ежегоднике "Русского горного общества": "По ледникам Дигории и Балкарии", том 5 за 1905 г., изданный в 1906 г. Оставив лирические и восторженные воспоминания: "Дых-тау, Коштан-тау, Мижирги-тау и целая плеяда других великолепно ослепительно блестят, подобно миллиардам брильянтов, в холодной высоте эфира. Глубоко пораженный, в немом восхищении озирался я кругом! Гриндельвальд, Цермат, Шамуни - пустые призраки, слабые копии, детские наивные пародии горной природы! Настоящее величие, потрясающее человека до глубочайших фибр души - вот оно в этом непередаваемо прекрасном амфитеатре! Ничего подобного не случалось мне видеть до сих пор!"

- Большой вклад в исследование высокогорной зоны Центрального Кавказа внесли русские топографы и геологи. Многие из них впервые попадали в горы по роду своей деятельности. Но, раз побывав в горах, они вновь и вновь возвращались туда, посвящали всю свою деятельность изучению гор. Альпинисты Дубянский, Лысенков, Прилежаев и Исаев при попытке восхождения на Дых-тау достигли высоты 4228 метров. И сейчас еще называют "Русским ночлегом" (Русские ночевки) каменистую площадку на высоте 3430 м, где они ночевали в 1912 году.

Большая и плодотворная работа по составлению карты ущелий рек Мижирги и Думала была проделана топографом Жуковым. В очень тяжелых условиях в конце октября он прошел с командой казаков в верховья ледника Уллу-ауз, обследовал подножие восточного склона Каштан-тау. Затем, проникнув в ущелье Мижирги, преодолел исключительно сложные ледопады ледника Кундюм-мижирги и также тщательно обследовал подножие западной стены и северного гребня вершины Коштан-тау*.

- - -

- В 1928 г. Василий Логинович Семеновский впервые с иностранными альпинистами поднимается на Шхару и Тот-тау.

- Альпинистская деятельность Семеновского не ограничивается восхождениями в горах, в 1928-1929 году он стоит за созданием первых альпинистских обществ СССР - ОПТ (Общество пролетарского туризма) и ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий). Становится первым председателем Центральной горной секции. В 1929 году проводит первые в СССР курсы инструкторов горного туризма (альпинизма). Школа («Рабфак во льдах») проходит в районе Безенгийской стены, участниками пройдено множество перевалов - Дыхни ауш, Цанер, Семи, Местийский, Шаривцек, Твибер, Башиль, Бечо, совершены первовосхождения на вершины района.

- 1931 год - первые Всесоюзные курсы по горному туризму в Адылсу. Семеновский неизменный руководитель мероприятия. В том же году он поднимается на Миссес-тау в группе Гермогенова. 1932 год - вторые Всесоюзные курсы инструкторов в Балкарском ущелье. 1933 год - учебный поход инструкторов альпинизма по Верхней Балкарии, руководитель. 1934 год — Курсы по переподготовке инструкторов в районе ледника Башиль (Чегемское ущелье). Василию Логиновичу присвоено звание мастера спорта по альпинизму.

- 1935 - 1936 год стали знаковыми для советского альпинизма, его развитие в рамках ОПТЭ уже не отвечает массовым тенденциям. Ответственность за дальнейшее развитие альпинизма ложится на ВЦСПС и добровольные спортивные общества. Новым детищем Семеновского становятся 1-я альпиниада ВЦСПС (200 начинающих альпинистов и 12 спортивных групп)и 2-я альпиниада (400 начинающих альпинистов, 50 спортивных групп и 184 подготовленных инструктора). В рамках которых совершены восхождения на Хан-Тенгри Западную Мижирги, Шхельду, Западную Шхару. Сам Василий Логинович является их руководителем, принимая участие в самых сложных восхождениях - Гестола, Дых-Тау , Коштан-Тау, Ляльвер по стене.

- - -

- В 1930 году грузинские альпинисты под руководством профессора Николадзе совершили восхождение с перевала Цаннер на наиболее легкую вершину Безингийской стены, на Ляльвер. Они же взошли на Салынан-баши с юга. На Гестолу с юга взошли альпинисты Ш. Микеладзе, Д. Церетелли и Джагинов.

В 1930 г. Э. Левин и Ю. Гольдовский взошли на самую легкую из вершин этой группы - Думала-тау. Этим было положено начало альпинистскому освоению Северного массива.

- В 1931 г. Ш. Микеладзе, Д. Церетелли и Санебиладзе поднялись на Катын-тау также с южной стороны.

- В 1931 г. было сделано одновременно несколько восхождений на Миссес-тау. А. Гермогенов, Н. Николаев и М. Афанасьев сделали первовосхождение с юга по кулуару. Этот путь, III-А категории трудности, стал впоследствии обычным маршрутом на вершину. Братья В. и Е. Абалаковы и В. Чередова, участвуя в поисках пропавшей группы Э. Левина и Ю. Гольдовского, поднялись на Миссес-тау с запада от Миссес-коша, но, немного не дойдя до вершины, свернули направо и вышли в южный кулуар, которым и спустились.

Через несколько дней после этого произошло событие, взволновавшее всю альпинистскую общественность страны - В.и Е. Абалаковы и В. Чередова победили грозную вершину Дых-тау, взойдя на нее по северному гребню. Во время спуска они "по дороге" зашли и на Миссес-тау.

- В следующем, 1932 г. группа А. Гермогенова взошла на Башха-ауз с ледника Крумкол.

- Братья Е. и В. Абалаковы и А. Гермогенов в 1932 г. сделали попытку, тогда исключительно дерзкую, траверсировать Безингийскую стену с запада на восток. Во время этого смелого предприятия они прошли Гестолу, Катын-тау, сделали первое советское восхождение на Джанги-тау. Непогода и недостаток продуктов заставили их спуститься по северной стене по исключительно сложному и опасному маршруту, не закончив полного траверса.

- В 1933 г. на Шхару с юга поднялись альпинисты А. Гвалия и В.Чайкашвили.

- В 1933 г. В. Соловей и А. Малеинов совершили первовосхождение по северному гребню на одну из наиболее сложных и высоких вершин Кавказа - Коштан-тау. В том же году Глаголев и Ольховский поднялись на Тютюн-баши.

- В 1935 г. одна из самодеятельных групп первой альпиниады ВЦСПС (С. Ходакевич, И. Черепов и др.) взошла на Катын-тау по северной стене. Путь шел прямо вверх от ледника Безинги. Рано утром, пока мороз еще сковывал снег, группа прошла по лавинным конусам, затем по лавинному желобу. Выйдя несколько вправо, на сбросы висячего ледника, альпинисты преодолели их и по крутому ледовому склону, переходящему выше в фирновый, вышли на обширное плато под Катын-тау. Взойдя на вершину, группа прошла через Гестолу и Ляльвер и спустилась по стене между ними. Весь маршрут занял 4 дня.

- В 1935 г. был проложен новый путь на Дых-тау. А. Малеинов и В. Островский поднялись на вершину с юга по гребню. С. Ходакевич, И. Черепов и С. Янин вторично взошли на Дых-тау по северному гребню, а Д. Салов и Ю. Гализдра сделали первое советское восхождение на Герты-баши по северо-восточному гребню. В том же году группа И. Федорова сделала классический траверс Коштан-тау, поднявшись с ледника Тютюн и опустившись на ледник Уллу-ауз.

- В 1936 г. группа в составе Г. Прокудаева, И. Корзун и В. Науменко сделала первое советское восхождение на Шхару по северо-восточному гребню. В том же году А. Малеинов с группой взошел на Шхару с перевала Дыхни-ауш. В конце августа того же года было совершено исключительное по смелости восхождение на Джанги-тау с севера молодыми альпинистами ДСО "Локомотив" - Н. Чекмаревым и Г. Скорняковым.

В этом году Г. Прокудаев, И. Корзун и В. Науменко совершили еще одно первое советское восхождение - на Западную Мижирги. Путь их проходил с юга по кулуару, выходящему к левому плечу вершины.

- В 1936 году Д. Салов и Ю. Гализдра совершили восхождения на Уллу-ауз с одноименного ледника и на вершину Укю по северо-западному гребню.

Группа Е. Белецкого повторила восхождение на Башха-ауз, но на этот раз с юга.

- В 1937 г. Д. Салов и Ю. Гализдра сделали восхождения на Крумкол с юга и на Башха-ауз с запада. Одновременно Б. Гарф, Г. Ведеников, П. Давыдов, А. Великсон, С. Калинкин и В. Кутовой взошли на Дых-тау по сложному западному гребню. А. Малеинов, Ф. Кропф и другие взошли на Западную Мижирги по пути группы Г. Прокудаева.

- В октябре 1937 г. альпинисты А. Гвалия и Р. Квициани поднялись с юга с ледника Халдэ на еще никем не побежденную безыменную вершину между Шхарой и Джанги-тау. Восходители дали ей название пика Шота Руставели, в честь автора бессмертной поэмы "Витязь в тигровой шкуре".

- На очереди оставалось совершение полного траверса стены. Это сложнейшее мероприятие, требующее от восходителей исключительных волевых и физических качеств, было успешно проведено в 1938 г. двумя советскими группами.

25 июля группа в составе Е. Белецкого, Д. Гущина, Б. Бердичевского и И. Леонова вышла на траверс с востока на запад, оставив контрольный срок своего возвращения - 4 августа. Им пришлось продвигаться в очень тяжелых метеорологических условиях, в связи с чем темп движения был медленным. Снежные бури, густой туман, гроза заставляли их отсиживаться помногу дней на одном месте. Прошел контрольный срок, а альпинисты в Миссес-кош не вернулись. Многочисленные альпинистские группы, находившиеся тогда в Безинги, были мобилизованы на спасательные работы.

Во время поисков группа П. Глебова взошла на Джанга-тау с севера, Н. Чекмарев с товарищами поднялся на Катын-тау, ленинградские альпинисты И. Федоров и другие - на Шхару, А. Гвалия - на пик Шота Руставели с юга. Все напрасно! Несмотря на широкий размах поисковых работ и на участие в них нескольких самолетов, не раз летавших вокруг стены, следов пропавшей группы обнаружить не удалось.

И только 12 августа, просрочив контрольный срок на 8 дней, совершенно измученная группа Е. Белецкого опустилась в Миссес-кош.

Первый полный траверс Безингийской стены являлся новой выдающейся победой советского альпинизма. Восходители проявили исключительную выносливость и волю к победе, и только благодаря опыту и крепкой спаянности группы они смогли благополучно закончить этот беспримерный траверс.

Однако необходимо отметить, что в организации этого мероприятия имелся ряд серьезных недостатков, приведших к тому, что группа намного просрочила свой контрольный срок, весь альпинистский Кавказ в течение многих дней находился в тревоге, а спортивные группы, собравшиеся в Безенги, надолго были оторваны от выполнения своих планов. Эти организационные недочеты обсуждались на собраниях альпинистской общественности и получили отрицательную оценку.

Через неделю после возвращения группы Е.Белецкого на траверс стены вышла другая группа. Команда ДСО "Крылья Советов" в составе С. Ходакевича, П. Глебова, А. Лапина и В. Крючкова была подготовлена значительно лучше, чем ленинградские альпинисты. Кроме того, им благоприятствовала погода. В быстром темпе, без всяких происшествий, всего за 8 дней они прошли грандиозный массив и благополучно вернулись в Миссес-кош.

- 1938 г. ознаменовался новыми победами советских альпинистов. Группа ленинградских альпинистов - И. Федоров, К. Соболев и другие - поднялась на Западную Мижирги по очень сложной южной стене от перевала Селлы. Альпинисты ДСО "Локомотив" - Г. Ефимов, Б. Савостьянов, А. Круглов и Ф. Могульский - траверсировали Миссес-тау, поднявшись на нее непосредственно от Миссес-коша. Альпинистский сезон 1938 г. был завершен выдающимся траверсом всего массива от Дых-тау до Коштан-тау включительно, проделанным за 13 дней Е. Абалаковым и В. Миклашевским.

- В 1940 г. Е. Казакова, И. Корзун, Б. Гарф и Г. Ведеников траверсировали обе вершины Дых-тау, поднявшись по южному гребню. Пройдя на восток, они спустились перед пиком Пушкина на юг по крутому кулуару.

Таким образом, уже в предвоенные годы в основном было закончено альпинистское освоение Безенгийской стены. Однако оставались еще не пройденными отдельные маршруты, например северное ребро Шхары, северная стена Гестолы и др.

- В 1945 г. группа армейских альпинистов в составе Г. Караваева, А. Багрова, И. Грязнова и Ш. Бабакишвили сделала восхождение с юга на Джанги-тау - пик Шота Руставели.

- - -

- После пятилетнего перерыва (1941-1945 гг.) альпинисты вновь появились в этом районе. В 1946 г. ленинградская группа во главе с В. Будановым совершила первовосхождение на Кундюм-мижирги и на пик 4 500.

Группа МВТУ имени Баумана во главе с В. Лубенцом поднялась на Восточную Шхару, не дойдя до главной вершины.

- В 1948 г. сборная команда Москвы в составе Б. Гарфа, Г. Веденикова, Г. Караваева и В. Кизеля завершила покорение Коштан-тау, впервые поднявшись на эту вершину по восточному гребню, начиная от перевала Уллу-ауз. Траверсировав вершину, восходители спустились по северному гребню на ледник Кундюм-Мижирги. Одновременно две группы альпинистов ДСО "Локомотив" под руководством В. Шер и Д. Либровского поднялись совместно по западному гребню на Дых-тау. Затем группа Шер вернулась по пути подъема, а остальные спустились на юг по сложному и опасному кулуару, между главной и восточной вершинами.

- В 1948 г. на штурм Безенгийской стены вышла команда ДСО "Спартак" под руководством заслуженного мастера спорта В. Абалакова. После предварительной заброски продуктов на Шхару и на Гестолу команда вышла на штурм двумя группами. Одна из них поднялась на Шхару по исключительно сложному северному ребру. Этим была успешно разрешена очередная альпинистская проблема района. На вершине альпинисты соединились со второй группой, поднявшейся по северо-восточному гребню.

Дальнейший траверс стены производился группой в составе 9 человек. Никогда еще не было случая, чтобы такая многочисленная группа проходила маршрут V-Б категории трудности. В тяжелых условиях, в исключительно плохую погоду, неоднократно пережидая буран и грозу в снежных пещерах, команда "Спартак" благополучно закончила траверс, показав, что советским альпинистам по плечу такие сложные комбинированные мероприятия, как соединение "стенного" маршрута с длительным траверсом.

- Команда ДСО "Спартак" во главе с заслуженным мастером спорта В. Абалаковым в 1949 г. совершила рекордный траверс всего Северного массива, начав его с Коштан-тау и закончив главной вершиной Дых-тау. Восточную вершину Дых-тау они обошли с севера*.

Труднейшие маршруты Безенгийского ущелья и Северного массива, траверсы требуют специфической тактики, железной выносливости и отработанной техники, умения продвигаться в быстром темпе при любых условиях погоды. Эти сложные маршруты, оказавшиеся не под силу лучшим европейским альпинистам, были с успехом пройдены советскими альпинистами.

Отечественные альпинисты всегда стремились и стремятся не к личной славе, а к достижению выдающихся успехов во славу своей великой Родины.

Много сил и труда вложили альпинисты в освоение Безенгийского района. Более двух десятилетий (с небольшим перерывом) исследовали они труднодоступное Безингийское ущелье. За эти годы советскими альпинистами совершены восхождения на все вершины района, пройдены все перевалы, ведущие в ущелье*.

- - -

- С 1949 года альпинисты редко посещали Безенгийское ущелье. Это было связано с трудными послевоенными годами, с вынужденной депортацией балкарского народа 8 марта 1944 года.

Положение изменилось с 1957 года. Основная часть местных жителей вернулась до середины 1958 года.

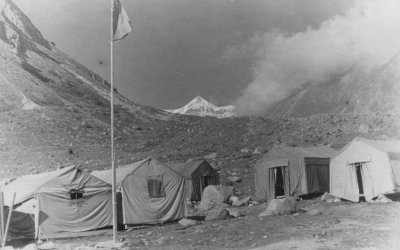

В 1959 году вскоре после возвращения из депортации в селение Безенги его исконных жителей был основан альплагерь «Безенги».

До этого года базовым местом для совершения восхождений была поляна Миссес-кош.

Новым местом для организации и строительства альплагеря было выбрано пересечение двух ущелий: Безенгийского и Мижирги, это обеспечивало безопасность от природных факторов и катастроф, с удобством выходов к Безенгийской стене и вершинам Северного массива.

Первоначально альплагерь состоял только из стационарных армейских палаток.

- С 1963 по 1982 годы директором альплагеря "Безенги" был Ачах Кубадиевич Рахаев - фронтовик, дошедший до Берлина. За мужество Ачах Кубадиевич был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом «Красной звезды».

Ачах Рахаев был хорошим директором и прекрасным хозяйственным организатором альплагеря "Безенги". Свою деятельность в Безенги Ачах Рахаев начал со строительства автомобильной дороги от села Безенги до лагеря.

Раньше по этим 16 километрам все необходимое для лагеря доставлялось ишачьими караванами. В конце 1963 года первая автомашина пришла в лагерь. Началось интенсивное строительство всех служб и жилого фонда лагеря. Был создан прекрасный инструкторский коллектив, команды лагеря стали регулярно выступать в различных соревнованиях по альпинизму и среди спасательных отрядов. Лагерь, третьим среди всех лагерей Союза, построил учебный страховочный стенд. За время работы Ачах Рахаева в лагере было подготовлено 30 мастеров спорта. Выйдя на пенсию, Ачах Кубадиевич продолжал трудиться в Кабардино-Балкарском Управлении альпинизма. Он награждён медалью "За доблестный труд".

- Альплагерь "Безенги" был самый суровый по климату и рельефу, самый спортивный лагерь из всех альплагерей СССР.

Здесь более 40 лет работала Всесоюзная школа инструкторов альпинизма, выпускниками которой стали тысячи блестящих альпинистов. Был огромный конкурс, проходили только самые подготовленные и сильные альпинисты, сюда приезжали после второго разряда, и настоящий спорт начинался в Безенги. Новичков и «значков» сюда не брали. Здесь совершались, наверное, самые технически сложные, изнуряющие восхождения на Кавказе. Зачастую это были восхождения-победители чемпионата СССР и России по альпинизму. Ведь Безенги – это наши Гималаи с длинными подходами, суровой погодой и по-настоящему культовое место на Кавказе, где выросло не одно поколение легенд альпинизма.

- С развалом СССР в 90-ые годы альплагерь "Безенги" пережил трудное время. В 1995 году на должность директора был назначен Алий Хусеевич Анаев, уроженец села Безенги. Трудные этапы становления, возрождения при поддержке куратора альплагеря Алексея Анатольевича Слотюка, в настоящее время президента Федерации альпинизма России, пережил альплагерь. Более 30 лет труд и терпение дают плодотворные плоды. Начался новый этап развития любимого альпинистами альплагеря и региона.

При поддержке Ивана Трофимовича Душарина - вице-президента Федерации альпинизма России, Мастера спорта СССР, Мастера спорта России международного класса, обладателя звания «Снежный барс» была возрождена Центральная школа инструкторов альпинизма, базовым местом подготовки вновь стал альплагерь "Безенги". Ежегодно проходят учебно-тренировочные сборы на Жетон "Спасение в горах". В Безенги проходят чемпионаты России по альпинизму в разных классах. Создана радом с альплагеря скальная лаборатория - естественный учебный класс для тренировок и отработки базовых альпинистских навыков. По инициативе инструктора альпинизма Сергея Алексеевича Шибаева альплагерь успешно готовит альпинистов по программам НП-1, открывая путь в Безенги новичкам, проходящим обучение на третий спортивный разряд.

Благодаря стараниям Юрия Сергеевича Саратова - Мастера спорта СССР по альпинизму, посвятившего 62 года служению Безенги, из них 45 лет он был начальником КСП, создана методическая база, накоплен многолетний опыт работы КСП.

Плодотворно расширяется инфраструктура альплагеря, создающая комфортные условия для жизни и обучения альпинистов. В Безенги осуществлен смелый проект "Детство в Безенги", где родители-альпинисты на время восхождений могут оставить своего ребенка в Детском садике под присмотром опытного педагога.

Безенги пронизано истинным кавказским гостеприимством. Здесь хранят традиции и культуру балкарского народа, построив уникальный комплекс, состоящий из балкарской башни и саклей. Здесь хорошо себя чувствуют и люди, приезжающие на пешие маршруты, приезжающие просто отдохнуть семьей, подышать воздухом и насладиться первозданной красотой. Ущелье Безенги - это поистине уникальное и волшебное место, в которое влюбляешься с первого раза, которое в душе оставляет свой яркий след.

С наступлением лета сотни российских и зарубежных альпинистов, веселые, шумные, с рюкзаками за плечами наполняют поезда и самолеты, стремящиеся на юг России. Скорее в горы! Здесь вновь оживают суровые кавказские ущелья Безенги, такие тихие и безлюдные зимой. Десятки спортивных групп начинают штурмовать отвесные скалы, острые гребни, ощетинившиеся "жандармами", крутые ледовые склоны вершин. Звонкие удары ледорубов, "пение" альпинистского снаряжения нарушают холодное безмолвие высокогорья. На ослепительно белых снежных полях появляются цепочки следов. На вершинах поднимаются флаги альпклубов. Вновь альпинистское лето в разгаре! Добро пожаловать в альплагерь "Безенги"!

- - - - - - - - - - - -

Статья составлена:

- по архивным материалам альплагеря "Безенги",

- * Книге Б.А. Гарф. "Безенгийское ущелье": история освоения района / Б. А. Гарф. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Изд. И. В. Балабанов, 2007.

- по историческим изысканиям Константина Товстиади.

Авторы фотографий:

- Анна Ханина. Безенги 1959 год,

- Владимир Копылов. Альплагерь "Безенги" в современное время.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В данной статье мы лишь прикоснулись к истории альплагеря "Безенги", которая достаточно объемна и глубока.

В альплагере "Безенги" собрана хорошая коллекция исторических книг.

Для расширения познаний на страницах виртуального пространства мы публикуем очень краткий список литературы, который поможет углубиться в историю:

Москва: Издательство "Физкультура и спорт", 1967 г.